Bilan carbone : quelles données pour estimer son scope 3 ?

Dans l’équation du bilan carbone et de son scope 3, les facteurs d’émission sont l’une des variables. Où peut-on les sourcer ?

« Les facteurs d’émission par défaut à utiliser sont ceux mis à disposition par l’ADEME ». C’est le ministère de la Transition écologique qui le dit, dans sa méthodo BEGES.

Ce document, cohérent avec la norme ISO 14064, fait office de référence pour la réalisation desdits BEGES (bilans d’émissions de gaz à effet de serre). Des guides sectoriels le complètent.

Les « facteurs d’émission » en question permettent de convertir une donnée d’activité en quantité de gaz émise. Il y a ceux de l’ADEME, donc, mais pas que. Les derniers bilans GES publiés sur le portail de l’agence l’illustrent.

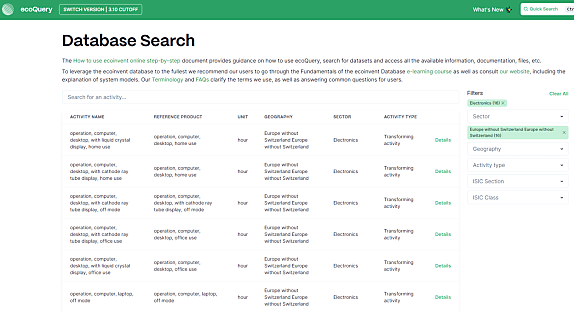

Decathlon, Lidl, Michelin et Vivendi font partie des entreprises qui déclarent s’être appuyées sur ecoinvent. On doit à une association éponyme de droit suisse cette base de données d’inventaire de cycle de vie. Elle regroupe « plus de 20 000 datasets » modélisant des activités humaines.

Chacune a son profil d’émissions. Dans le lot, il y a des informations sur l’empreinte de composants et de produits électroniques. D’une part sur la phase de production (wafers, circuits intégrés, batteries, écrans, câbles…). De l’autre, sur la phase d’utilisation (ordinateurs et imprimantes, essentiellement, avec des paramètres variables tels que la durée d’utilisation active et la vitesse de connexion réseau).

Des sources intergouvernementales

Decathlon affirme aussi exploiter, entre autres, l’ELCD (European reference Life Cycle Database). La mise à disposition centralisée de cette base de données au niveau de l’EPLCA (European Platform on Life Cycle Assessment) a cessé en 2018. Désormais, l’accès repose sur des nœuds fédérés au sein du LCDN (Life Cycle Data Network).

L’UE dispose, par l’intermédiaire de son JRC (Joint Research Centre), de deux nœuds respectivement ouverts aux projets de recherche qu’elle finance et aux « petits fournisseurs » (qui ont moins de dix datasets à partager). En France, l’éco-organisme ecosystem dispose d’un nœud. Il y héberge deux bases. Elles modélisent la fin de vie d’équipements électriques et électroniques, ainsi que la production de plastique recyclé à partir des déchets électriques et électroniques.

Du côté de Lidl, on déclare aussi utiliser des « données du GIEC » – comme, notamment, Eiffage et Sopra Steria. L’organisation intergouvernementale fournit effectivement une base de facteurs d’émission en accès gratuit. Sources : des statistiques industrielles, des publications gouvernementales et « d’autres bases de données d’analyse du cycle de vie ». Les données vont de 1996 à 2019. On peut les parcourir dans une arborescence sectorielle (une catégorie touche à l’électronique) ou effectuer des recherches plein texte.

Eiffage et Lidl, ainsi entre autres qu’Orange, déclarent également s’être appuyés sur des données de l’AIE (Agence internationale de l’énergie). Chaque année, celle-ci publie des facteurs d’émission liés à la production d’électricité et de chaleur (dernière édition : septembre 2023 ; accès payant). Elle y ajoute des facteurs correctifs reflétant les pertes sur le réseau et les échanges entre pays de l’OCDE. Il existe aussi une base pilote ouverte intégrant les dimensions amont et aval des réseaux électriques nationaux.

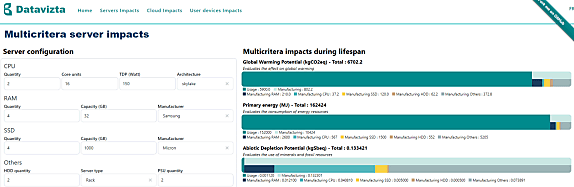

Boavizta, outil ouvert made in France…

Dans ses rapports consacrés à l’empreinte environnementale du numérique, le Cigref évoque une autre source : Boavizta. Ce groupe de travail interorganisations prend la forme d’une association loi 1901. Il donne accès, par API et interface web, à une base ouverte (licence Open Database) constituée presque entièrement à partir d’infos constructeurs. En l’occurrence, d’Acer, Apple, Asus, Dell, Fairphone, Fujitsu, Google, HP, Huawei, Konica Minolta, Lenovo, Lexmark, Logitech, Microsoft, Panasonic, Philips, Samsung, Seagate, SK hynix et Western Digital.

Les facteurs d’intensité carbone des réseaux électriques proviennent notamment des données de l’Agence européenne de l’environnement. Pour la consommation d’énergie, Boavizta se réfère en particulier au label ENERGY STAR, au benchmark SPEC et à l’API CO2 Signal.

L’association ne revendique pas le même niveau de qualité que des bases payantes. Elle cite, à ce propos, ecoinvent… et NégaOctet, sur la méthodologie duquel elle se fonde d’ailleurs pour l’estimation de l’impact de la fabrication des terminaux.

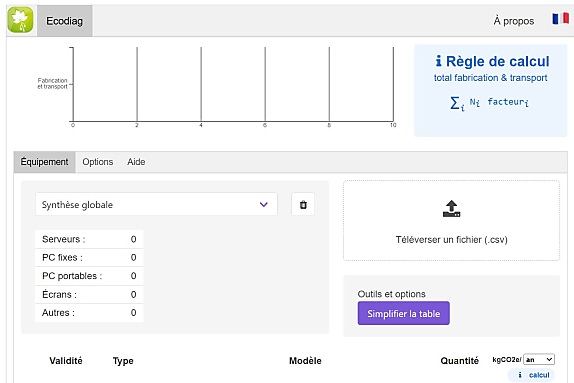

… comme EcoDiag

Autre source à laquelle le Cigref fait référence : EcoInfo. Sous cette marque, le CNRS propose des audits de datacenters et de services numériques pour les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. Il propose aussi EcoDiag, outil de calcul d’empreinte carbone de parc informatique (dernière version : septembre 2023 ; licence AGPLv3).

Les données relatives au scope 3 amont (fabrication et transport) proviennent essentiellement de l’ADEME et de constructeurs (Apple, Canon, Dell, HP, Lexmark, Seagate, Xerox). Deux méthodes de calcul sont disponibles :

– Par liste d’achat (flux)

Comptabilisation des impacts liés à la fabrication et au transport des équipements achetés sur une année donnée.

– Par liste d’inventaire (stock)

Fondé sur la liste des équipements en cours d’utilisation à une date précise. On divise les impacts liés à leur fabrication et à leur transport par leurs durées de vie respectives.

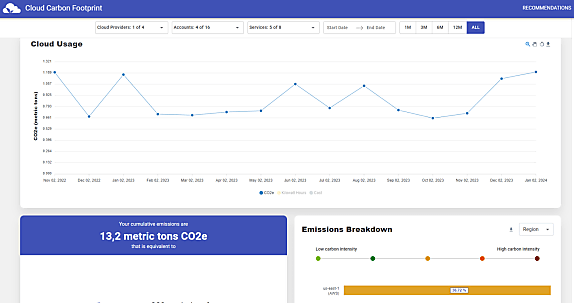

Une base spécifique aux cloud providers

Au rang des bases de données spécifiques, il y a par exemple celle de Cloud Carbon Footprint. La société de conseil ThoughtWorks sponsorise cet outil ouvert qui convertit les données d’usage d’AWS, Azure et GCP en énergie consommée puis en émissions GES.

Le calcul implique que les providers fournissent des informations sur la localisation géographique de leurs émissions et sur leur recours au marché des énergies à faible impact carbone ou renouvelables. Du côté du Cigref, on s’inquiète davantage sur la partie SaaS. On souligne aussi le manque de capacité à analyser les données en conditions réelles d’usage – par exemple, à appliquer des taux de charge variable en fonction des clients.

À consulter en complément :

Cloud public : jusqu’où standardiser la mesure de l’empreinte carbone ?

Les choses à savoir sur la « calculette carbone » d’OVHcloud

Travail numérique et empreinte carbone : mieux utiliser Office 365 et Google Workspace

Saint-on vraiment mesurer l’empreinte environnementale du numérique ?

RSE : le Cigref pousse un outil de scoring des projets IT

Comment Spotify contient l’empreinte de ses applications

Fin de Windows 10 : le coût environnemental en question

Illustration principale © 2ragon – Adobe Stock

Sur le même thème

Voir tous les articles Green IT

![Numérique : le poids environnemental des usages français [...]](https://cdn.edi-static.fr/image/upload/c_lfill,h_201,w_298/e_unsharp_mask:100,q_auto/f_auto/v1/Img/BREVE/2025/3/468311/numerique-poids-environnemental-usages-heberges-etranger-L.jpg)