Numérique et environnement : 15 chiffres sur les projections ADEME-Arcep

L'ultime volet de l'étude ADEME-Arcep sur l'empreinte environnementale du numérique est paru. En voici quelques morceaux choisis.

Les réseaux d'entreprise et les PSTN ? Exclus. La mise à niveau de certains équipements ? Aussi. L'hébergement hors France ? Idem. Ce sont là quelques-uns des éléments dont l'ultime volet de l'étude ADEME- Arcep sur l'empreinte environnementale du numérique ne tient pas compte.

Les deux autorités reconnaissent les limites de leurs travaux. Elles y dédient d'ailleurs la dernière partie du rapport. Juste après les deux chapitres consacrés à leurs projections aux horizons 2030 et 2050.

Voici quelques chiffres pour contextualiser ces prévisions.

3

Le nombre de grandes catégories d'équipements que couvre le périmètre du « numérique » tel qu'analysé. Nommément, les datacenters, le réseau et les terminaux. Cette dernière inclut l'IoT, hors GPS embarqués, bornes Wi-Fi et récepteurs Wi-Fi. Les box Internet ont quant à elles été mises dans la partie réseau.

14

Le nombre de flux exclus de l'étude. Certains en raison de données manquantes ou insuffisamment homogènes. Par exemple, au-delà des items susmentionnés, les réseaux TV/radio, le RTC, les activités de reconditionnement et l'éclairage des installations produisant les équipements. D'autres parce que considérés comme « hors des frontières », pour reprendre les termes qu'emploie le tandem ADEME-Arcep. Parmi eux, le transport des salariés et la commercialisation des produits.

9

Le nombre d'indicateurs retenus. Il s'agit de ceux que la Commission européenne a proposés dans le cadre du projet PEF (Product Environmental Footprint).

Épuisement des ressources naturelles (minérales et métaux)

Épuisement des ressources abiotiques (fossiles)

Radiations ionisantes

Émissions de particules fines

Création de particules fines

Création d'ozone photochimique

Impact causé par la fabrication ou les services d'un produit

Consommation d'énergie primaire

Consommation d'énergie finale

2

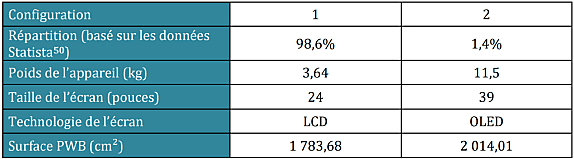

Le nombre de configurations retenues - et pondérées - pour calculer l'empreinte environnementale des écrans d'ordinateur.

Le tableau ci-dessous vaut pour 2020. Faute de données précises sur l'évolution des tailles d'écran, l'étude s'est calquée sur les chiffres pour les téléviseurs. Sur cette base, en 2030, la configuration 1 resterait majoritaire, à environ 88 %.

5

La durée de vie typique, en années, d'une box TV. Une « hypothèse à dire d'expert », faute là aussi d'informations disponibles.

On a aussi manqué de données à propos des box fonctionnant sur les réseaux câble, terrestres et satellites. Aussi a-t-on considéré, par extrapolation, toutes les box comme IPTV.

18

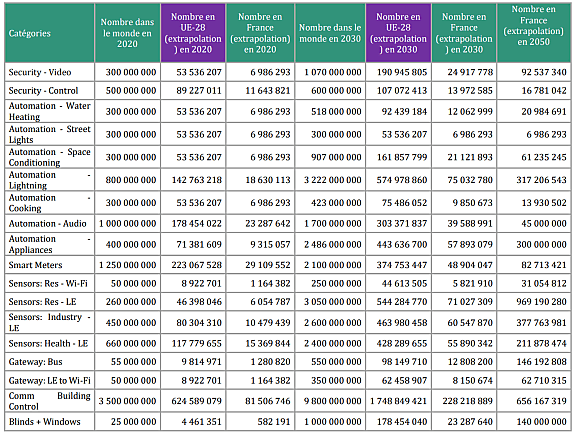

Le nombre de catégories d'appareils IoT retenues, sur la base d'un rapport de 2019.

Lire aussi : Gaël Menu est nommé Directeur Général de SCC France

Là aussi, concernant l'évolution des volumes d'équipements, il y a eu extrapolation. Dans les grandes lignes :

- Estimation à partir des données mondiales de deux rapports dont celui sus-évoqué

- Extrapolation à l'UE-28 en considérant qu'en 2019, l'Europe était responsable de 23 % des dépenses de l'IoT (source : IDC)

- IDC ayant inclus la Russie et la Turquie, soustraction de 17,8 % basée sur les PIB régionaux

- Pour la France, extrapolation fonction du nombre d'habitants

6

Le nombre de technologies réseau prises en compte. En l'occurrence, xDSL, FTTx, 2G, 3G, 4G et 5G. Les autres (satellite, Wi-Fi public, LPWAN...) sont restés hors périmètre du fait, une fois encore, d'un manque de données.

82 kWh

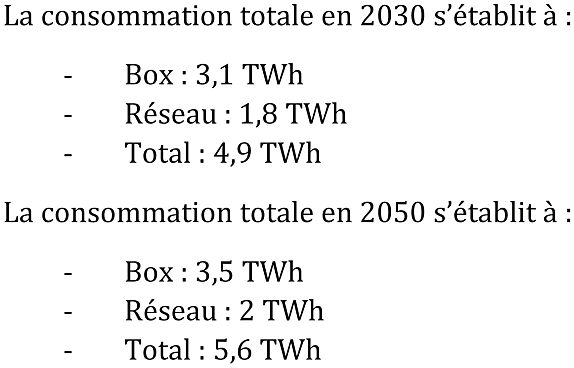

Le haut de la fourchette de consommation unitaire annuelle pour une box FTTx. Pour les box xDSL, l'ADEME et l'Arcep communiquent une seule valeur : 98 kWh.

Selon les hypothèses de nombre d'abonnés, cela représenterait 3,1 TWh en 2030 et 3,5 TWh en 2050.

En 2020, cette valeur était de 2,4 TWh. On peut la comparer à la consommation du reste du réseau fixe : 2,7 TWh (base : rapport ICT de la Commission européenne).

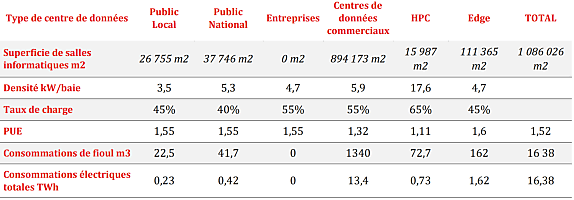

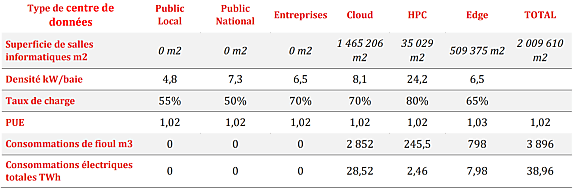

900 000 m²

La surface que les datacenters cloud occuperaient en France à l'horizon 2030 dans le scénario dit « tendanciel » - c'est-à-dire celui où les modes de production et de consommation du numérique n'évoluent pas sensiblement.

À cette échéance, la part des datacenters d'entreprises serait quasi nulle. Ceux des organisations publiques occuperaient encore environ 65 000 m². Soit près de deux fois moins que l'edge computing (111 000 m²).

En 2050, le cloud consommerait 1,5 million de m² ; l'edge, un demi-million.

Ci-dessous, la situation estimée en 2020, 2030, puis 2050.

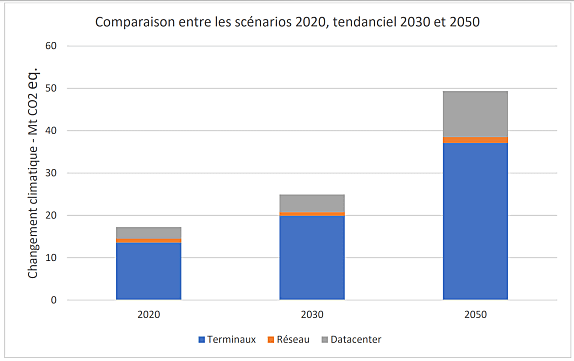

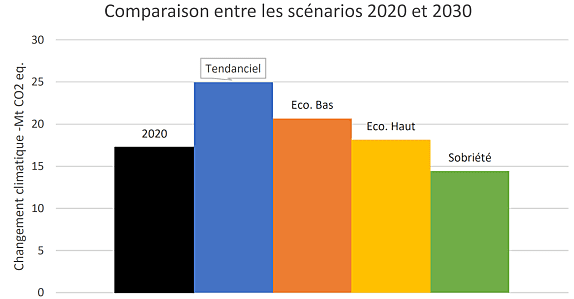

17,2 millions de tonnes équivalent CO2

L'empreinte carbone du numérique en France sur l'année 2020. Ce qui représente environ 2,5 % de l'empreinte nationale globale.

Dans le volet précédent de leur étude, l'ADEME et l'Arcep avaient communiqué une estimation à 16,9 Mt. Elles l'ont revue à la hausse en raison d'une « anomalie dans les calculs » sur la partie datacenters.

Dans le scénario tendanciel, on passerait à environ 25 Mt en 2030, dont 80 % d'émissions liées aux terminaux. Puis à environ 49 Mt en 2050, avec une part plus importante pour les datacenters (22 % ; +5 points).

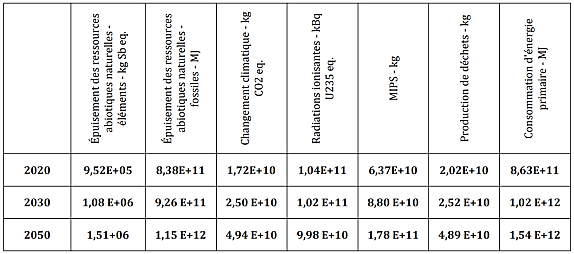

Les résultats environnementaux ressortiraient comme suit.

93 TWh

En valeur absolue, la consommation du parc français de datacenters en 2050 dans le scénario tendanciel. Contre 52 TWh en 2020 et 54 TWh en 2030.

Leur part dans la consommation électrique du numérique augmenterait nettement en trente ans, passant de 23 % à 42 %. Celle des terminaux reculerait, de 64 % à 48 %. Celle du réseau aussi, de 14 % à 10 %.

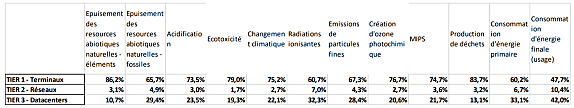

Entre 63 % et 90 %

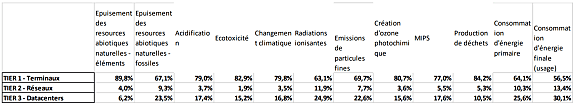

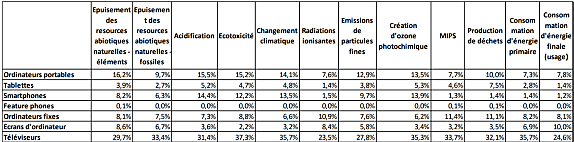

En 2030, le poids - sans égal - des terminaux sur les différents indicateurs d'impact.

Vu l'importance du nucléaire dans le mix énergétique français, la phase d'utilisation des équipements génère de nets effets sur les radiations ionisantes et sur les ressources fossiles (utilisation d'uranium).

Les téléviseurs resteraient, toujours à l'horizon 2030, le vecteur d'impact le plus important, suivis par les ordinateurs, les smartphones et l'IoT.

La part des terminaux sur ces différents indicateurs resterait similaire en 2050.

0 à 1,6 %

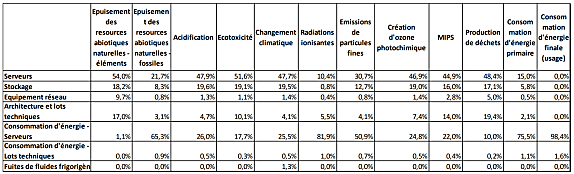

Dans le scénario tendanciel, à horizon 2050, la consommation, dans les datacenters, des équipements non IT. Une efficacité qui ne compenserait pas l'expansion du parc nécessaire à nos usages.

3

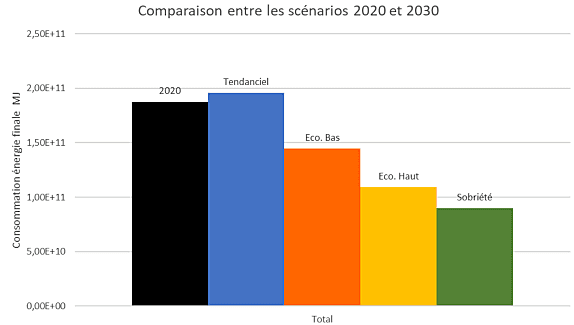

Le nombre de scénarios alternatifs sur lesquels ont planché l'ADEME et l'Arcep. Ils impliquent respectivement l'écoconception modérée, l'écoconception généralisée et la « sobriété ». Ce dernier suppose, en particulier, une stabilisation du nombre de terminaux entre 2020 et 2030. Ainsi qu'une durée de vie allongée de deux ans et une consommation électrique unitaire divisée par deux.

En fonction des scénarios, les émissions diminueraient de 17 à 42 %. La consommation électrique, de 26 à 54 %.

Ci-dessous, cinq ressources à consulter pour davantage de contexte sur le sujet « numérique et environnement » :

Objectifs chiffrés du Gouvernement

Résultats du deuxième volet de l'étude

Plans des quatre grands opérateurs télécoms français

Référentiels d'écoconception de services numériques

7 start-up portées par Microsoft

Illustration principale © peach_fotolia - Adobe Stock

Sur le même thème

Voir tous les articles Workspace